総合食品メーカー、ヤマモリ株式会社(本社:三重県桑名市、社長:三林 圭介)は、中部大学(大学院・応用生物学研究科 草野 由理准教授)と国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学(大学院・生命農学研究科 柴田 貴広教授)と共同で、TNF-αの筋タンパク分解に対してGABAが及ぼす効果について研究を行い、マウス筋芽細胞を用いた研究により、GABAにTNF-αによる筋タンパクの分解を抑制する効果があることを確認しました。

本研究の査読付き論文はFood Science Technology Research (2025年11月20日発刊)で掲載されます。

■ 研究の目的

アミノ酸の一種であるGABA(γ-アミノ酪酸)は、血圧が高めの方の[血圧を下げる機能]、[一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能]、[睡眠の質を改善する効果]、[乾燥が気になる肌の弾力を維持する機能]、[中高年齢層の筋量を維持する機能]等、現代社会における課題を解決する複数の機能があることが知られており、当社では「GABA100睡活ビネガー」などGABAを配合した機能性表示食品を商品化し、販売しています。

今回の研究では、GABAの[中高年の筋量を維持する機能]の実用化を目的とし、GABAが骨格筋の筋量を左右する筋タンパクの発現に影響するのか、影響するのであればどのように影響するのかということを、マウス筋芽細胞株C2C12細胞を用いて検討しました。さらに加齢などにより、炎症性サイトカインであるTNF-α(Tumor Necrosis Factor-α/腫瘍壊死因子)が増加しますが、TNF-αは骨格筋に対して筋タンパク低下を引きおこすことが知られています。そこでGABAがTNF-αによる筋タンパク低下作用を回避できるかという点についても検討しました。

■研究成果のポイント

? GABA存在下でC2C12筋芽細胞を培養したところ、多核の筋管細胞数が有意に増加したことから、GABAには骨格筋細胞の細胞融合を促し、多核である筋管細胞数を増加する活性があることを見出しました。

? 筋タンパクへの影響を検討したところ、GABAにより主要な筋タンパクであるミオシン重鎖の発現が亢進しており、その発現が多核になった筋管細胞において誘導されることが確認されました。

? TNF-αをC2C12細胞に与えた場合、ミオシン重鎖量が低下しますが、その現象が既に起こっている場合でも、GABA存在下で培養することにより、ミオシン重鎖の低下が回避されることが確認されました。

? GABAは骨格筋に直接作用し、骨格筋の筋タンパク合成を促すことを通して、加齢などに伴う慢性炎症による筋肉量低下を防ぎ、筋力を維持する事に寄与することが期待されます。

■今後の展望

骨格筋はおおむね40~50歳ごろから加齢変化を示すと考えられています。加齢に伴う骨格筋を含む筋力の低下は運動機能を低下させ、特に高齢者の運動機能の低下は日常生活の質(QOL*)の低下を招きます。

高齢者の健康寿命増進が社会課題となっている環境下、これら運動機能の低下予防へのアプローチは大きな意義があるものと考えられます。*QOL=Quality of Life(生活の質や満足度)

ヤマモリは今後もこの共同研究を継続してGABAが骨格筋に及ぼす機能を実用化に向けて明らかにし、高齢化社会における健康増進を提案してまいります。

■発表内容

1. 研究背景

骨格筋に対するGABAがもつ生理作用については、これまでに個体レベル、遺伝子レベルでの報告がありますが、実際、GABAが骨格筋細胞にどのような作用をもつのか、筋量を左右する筋タンパクへの影響という点は不明でした。この研究では、この点を明らかにすることを目的としました。

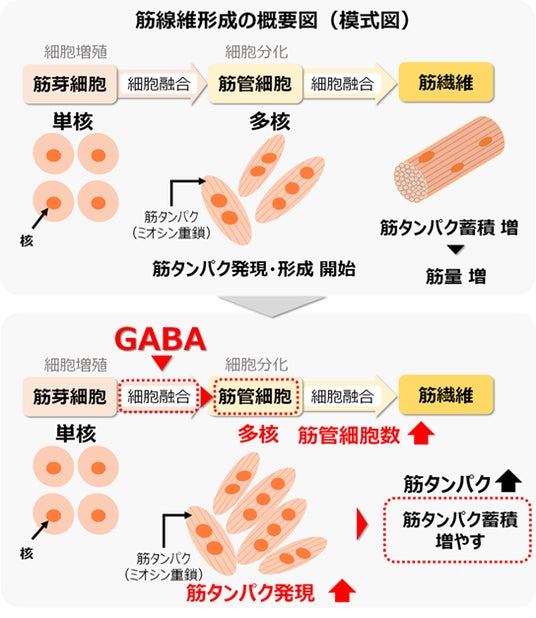

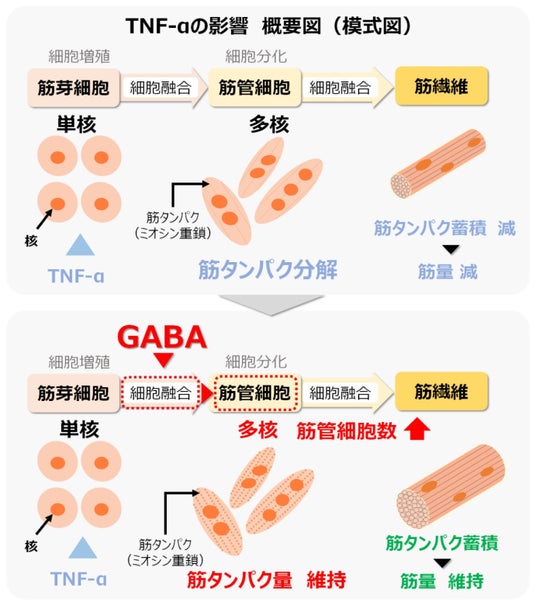

細胞は、通常、一つの細胞に一つの核をもっていますが、骨格筋細胞、即ち、筋線維は、その細胞同士が融合し、一つ以上の核をもつユニークな細胞で、筋タンパクはその細胞内を横断するように含まれます(図1上)。そのため筋量をあげる一つの方法としては、そのような多核の筋管細胞を増やし、その細胞内に含まれる筋タンパク質を増加させることがあげられます。本研究では、まず、GABAに骨格筋細胞の細胞融合を亢進する作用があるのかという点を、そのメカニズム解析に用いられるC2C12 細胞を用いて検討しました。

図1 筋線維(骨格筋細胞)の形成とGABAがもつ作用

2. GABAは筋芽細胞が細胞融合する時と類似した細胞形態に変化させる

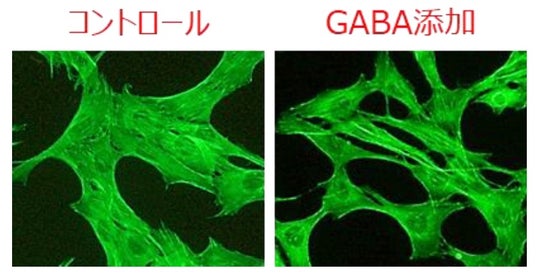

細胞は、その形を維持したり(細胞形態)、移動したり、増殖したりする際、細胞骨格とよばれる細胞内に張り巡らされたタンパク質繊維のネットワーク構造を変化させます。骨格筋細胞に起こる細胞融合にも細胞骨格は関わり、中でも細胞骨格タンパク質であるアクチンフィラメント(F-アクチン)は、細胞融合時、その構造を変化させ、特徴的な形状を示します。この変化を指標に、GABAの活性を検討しました。

図2 GABA添加時のF-アクチン構造の変化

C2C12筋芽細胞をGABA 存在下で3時間培養し、F-アクチンを染色したところ、F-アクチンは長く伸長し、細胞が細長く二極性に進展する形態を示すことがわかりました(図2)。このGABAによって誘導される形態は、細胞融合の特徴と類似していたことから、GABAには骨格筋細胞の細胞融合を亢進する作用がることが示唆されました。

3. GABAは細胞融合を促進し、多核の筋管細胞数を増加させる

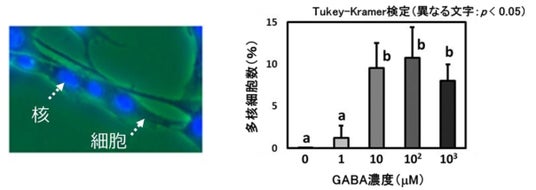

C2C12筋芽細胞をGABA存在下で24時間培養し、一つの細胞に2個以上の核をもつ多核細胞の数を比較評価しました(図3左)。その結果、GABA添加により有意に多核細胞数が増加しており(図3右)、GABAには骨格筋細胞の細胞融合を亢進する作用があることが示されました。

図3 GABAによる多核となった筋管細胞数の変化

4. GABAは筋タンパクを増やす

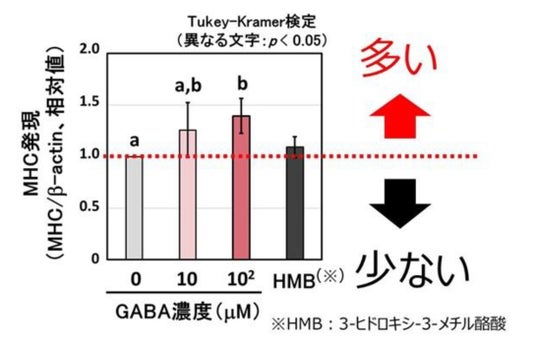

次にGABAにより有意に多核細胞数が多くなった場合、筋タンパク質が増加しているかという点を検討しました。C2C12筋芽細胞をGABA存在下で48時間培養し、その細胞に含まれるタンパク質を抽出しました。次いで、主要な筋タンパク質であるミオシン重鎖(Myosin heavy chain, MHC)が増加しているかという点を検討したところ、細胞融合を誘導するGABA濃度において、MHCが有意に多く含まれることが明らかになりました(図4)。

図4 GABAによる筋タンパクの変化

以上の結果から、GABAは骨格筋細胞の細胞融合を亢進し、筋タンパクの発現誘導する活性をもつことが示されました(図1下)。

5. GABAはTNF-αによる筋タンパクの低下を回避する

TNF-αは筋タンパクを分解するサイトカインで、その存在下でも、GABAがもつ作用が維持されるのかという点を検討しました。TNF-α単独では筋タンパクの分解を誘導し、C2C12細胞のMHCを低下させますが(図5上)、GABA存在下で培養する前にTNF-αをC2C12細胞に作用させ、TNF-αの作用が既に存在する条件下で、GABAを作用させた場合でも、MHCの低下は回避されることがわかりました(図5下)。

図5 TNF-αによる筋タンパク低下作用とGABA添加時の作用を示す模式図

以上の結果から、GABAは骨格筋細胞の細胞融合による多核化(細胞分化)を促すことを通して筋タンパク質合成を促進すること、またTNF-αが引き起こす筋タンパクの低下を回避することを明らかにしました。炎症性サイトカインであるTNF-αは加齢によっても増加し、筋タンパク質の低下を誘導することを考えると、GABAは加齢に伴う筋量低下を防ぎ、筋肉量の維持に寄与することが期待されます。

■参加団体の役割とコメント

<中部大学>

中部大学

産学共同・基礎研究からGABAの興味深い活性を見出し、研究としての入り口に立ちました。GABAがどう効いているのかという点が重要ですので、今後、取り組んでいきたいです。

<役割>研究の中心を担う

<国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学>

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

大学と企業との協働により、GABAが筋タンパク質分解を抑制するという新しい機能を見出すことができました。

この成果を基に、実用化に向けた更なる研究の推進が望まれます。

<役割>研究のアドバイザーとしてかかわる

<ヤマモリ株式会社>

ヤマモリ株式会社

東海地区での産学共同研究を実施でき、また非常に有意義な研究成果が得られたと考えております。今回の研究成果を活用して、様々な商品開発へと有効活用して参りたいと考えております。

<役割>研究の企画と立案

■ヤマモリが自社で製造する「GABA」

GABA(ギャバ)はγ-アミノ酪酸(Gamma Amino Butyric Acid)の略称でアミノ酸の一種で、野菜や発芽玄米などに含まれ、日常的に摂取されている物質です。ヤマモリは、醤油を醸造する過程で働く乳酸菌の力でGABA(ギャバ)を生み出す独自製法を開発し、特許【関連製法特許 第4921721号】を取得しています。

【ヤマモリについて】

1889年三重県で創業して136年、老舗の総合食品メーカーです。醤油醸造業としての祖業以来「変革への挑戦」を続け、様々な業界初の技術及びマーケティングの革新を通じて、変化する市場のニーズを常に汲んだ取り組みを行ってきました。膨大なレシピベースと経験が支える「おいしさ」を礎にした”エンターテインメント&健康”をコンセプトにした商品の開発でお客様のスマイルを創造する企業として活動しています。

< 会社概要 >

企業名: ヤマモリ株式会社

代表者: 代表取締役社長執行役員 三林 圭介

本社所在地: 三重県桑名市陽だまりの丘6-103

創業: 1889年

設立: 1951年

資本金: 4億3500万円