三重県 (知事:一見勝之)は、大阪・関西万博、関西パビリオン内に三重県ブースを出展しています。「日本のこころの原点」をテーマに、歴史や文化・自然・食など「美し国みえ」の魅力を展示紹介しています。

今回9月28日(日)から三重県ブース内にて期間限定の特別展示「海女漁と三重の食」を公開いたします。2000年以上の歴史をもつ伝統的な漁法である海女漁。三重県には日本でもっとも多く海女が存在し、その独自の営みは国内外から注目されています。会場では、海女漁のダイナミックな映像を楽しめると同時に、現役海女が来場し、海のこと、海女漁について語ります。合わせて「桑名のはまぐり」や「松阪牛」「南紀みかん」など食の宝庫・三重を代表する食材についても映像で紹介します。

ぜひこの機会に関西パビリオン内三重県ブースにお越しくださいませ。

特別展示「海女漁と三重の食」

【開催概要】

場所:関西パビリオン内三重県ブース

期間:9月28日(日)~10月13日(月・祝)

内容:

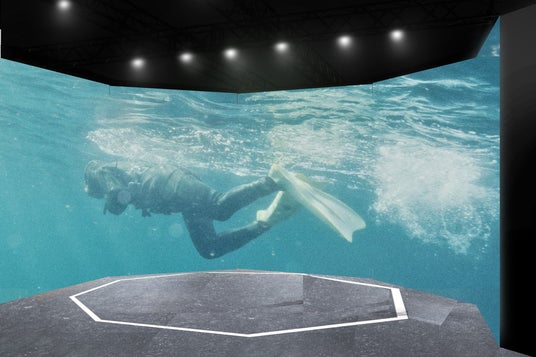

・海女漁(出漁~素潜り~水揚)の臨場感ある映像の公開

・現役の海女をブースに招き、来場者とのふれあいの時間を提供。

海女さん出演日時(予定):

※AM:10時~12時、PM:13時~15時

9月28日 PM 10月5日 AM 10月12日 PM

9月29日 AM 10月6日 PM 10月13日 AM、PM

9月30日 PM 10月7日 AM、PM

10月1日 PM 10月8日 AM、PM

10月2日 AM 10月9日 AM、PM

10月3日 PM 10月10日 PM

10月4日 PM 10月11日 AM、PM

海女漁とは

海女とは

海女とは、素潜りでアワビをはじめ、サザエや海藻などを採る漁を生業とする女性たちのことです。三重県には全国最多となる500人を超える海女が活躍しており、彼女たちは厳しい漁獲制限を守りながら、海産物を獲りすぎないように持続的な漁を続けています。その姿勢は、SDGsに代表される持続可能な社会を目指す現代において、改めて大きな注目を集めています。

三重県の海女漁の歴史

海女漁の歴史は2000年以上続くと言われています。縄文時代の鳥羽市浦村の白浜遺跡からは、アワビの貝殻などが出土していることから、素潜り漁があったのではないかと考えられています。

三重県教育委員会は、平成22~25年度にかけて、鳥羽・志摩で海女習俗の民俗調査を行いました。その結果、鳥羽・志摩の海女漁には、「女性の素潜り漁が継続されてきた歴史」、「漁場を識別する能力」、「伝統的な漁具を継承し、男女の役割分担を生み出す地域性」、「地域社会が、海女の存在を許容するとともに海女を職業として認めている」、「古代から続く伊勢神宮と地域との関係」といった部分に特色があることがわかりました。

このような、「民俗知識」、「信仰」、「資源管理」、「潜水技術」といった民俗技術が、県指定文化財にふさわしいとして、平成26年1月23日に、全国で初めて県無形民俗文化財に指定されました。

海女の漁獲物

鳥羽・志摩の海女漁では、アワビをはじめ、サザエ、トコブシ、イワガキ、イセエビ、ウニ、ナマコ、アラメ、ヒジキ、テングサなどを採ります。アワビの大きさが10.6cm以下のものを採取制限したり、種苗の放流など、資源の管理も積極的に行っています。

三重県の海女漁の現状

三重県の海女の数は、高齢化により漁を引退したり、後継者の不足等の原因により、その数が年々減少しており、2010年からの10年余りでほぼ半減しているという調査結果もあり、今後もその数の減少が懸念されます。現在鳥羽市と志摩市では、28地区で海女漁が行われており、女性だけでなく、男性も素潜り漁に従事しています。

三重県の食

三重は日本屈指の「味覚の宝庫」。四季折々の豊かな食材は、食に携わる人々によってその美味しさが引き出され、地域に根付く独自の食文化を育んできました。豊かな海で育まれる海産物、極上のブランド牛、県内各地の名物餅など、多彩な味覚が揃っています。

松阪牛

松阪牛は「肉の芸術品」と称され、松阪地方の肥育農家が支える最高級の肉牛です。1935年の「全国肉用畜産博覧会」で最高の栄誉を獲得し、全国にその名を知らしめました。現在では、全国から厳選された優秀な子牛を導入し、平均3年という長い年月をかけて一頭一頭丁寧に育てられています。牛の健康状態に合わせて配合された餌や、食欲増進のためのビール、焼酎を使ったマッサージなど、独自の飼育法が用いられています。このような優れた資質と飼養管理によって、松阪牛は日本一の肉牛として認められ、その味は国内外から高く評価されています。

桑名のはまぐり

桑名といえば、「その手はくわなの焼きはまぐり」の地口(江戸の洒落言葉)で知られるはまぐりが代名詞。特に桑名の赤須賀漁港で漁獲される「地はまぐりは」、希少価値の高い「ヤマトハマグリ」という日本古来種で、穏やかな内湾の汽水域で育つことから殻が薄く、身はぷっくりとして柔らか。ほどよい塩気とたっぷりのうまみを含み、三重ブランドに認定されています。

また、令和7 年3 月14 日、「桑名焼き蛤」が「伝統の100 年フード部門 ~江戸時代から続く郷土の料理~」として認定されました。

南紀みかん

南紀みかんは、三重県最南端の熊野市、御浜町、紀宝町で栽培されているみかんです。温暖な気候を利用しているため、他産地よりもかなり早く出荷されるのが大きな特徴です。「南紀みかん」として認定されているのは、「温州みかん」と「カラ」の2種類です。温州みかんは、地面に特殊なシートを敷く「マルチシート栽培」によって高い糖度を実現しています。一方、「カラ」は温州みかんとキングマンダリンを掛け合わせた品種で濃厚な甘さの中にほどよい酸味があるのが特徴です。

餅街道

江戸時代、南三重県には東海道をはじめ、多くの街道が通っていました。これらの街道沿いで、旅人たちが休憩や食事をとる中で様々なお餅が生まれ、今日まで受け継がれています。

街道沿いの主な餅

東海道筋:桑名の安永餅や、日永の長餅など

大和街道:初瀬街道、伊勢本道筋: 津のけいらん、相可の松かさ餅、松阪のいが餅、関の志ら玉など

伊勢周辺:赤福餅、お福餅、二軒茶屋餅、度会のへんば(返馬)餅、さわ餅、二見の空也餅など